«La vorágine»: 100 Años de reflexión sobre la Violencia, la explotación y el abandono estatal en Colombia

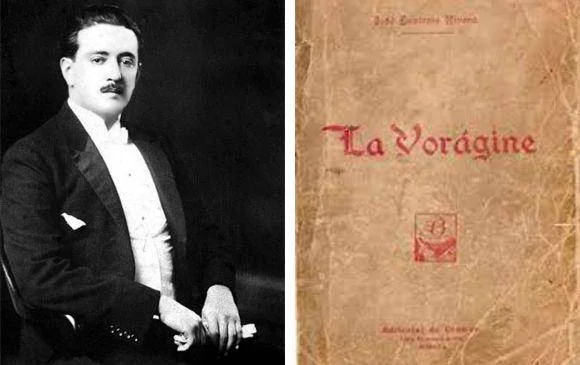

El 25 de noviembre de 2024, La vorágine, la célebre novela de José Eustasio Rivera, cumple 100 años desde que la editorial Cromos publicara la primera edición en Bogotá. A pesar del paso del tiempo, su impacto sigue siendo profundo, especialmente en Colombia y América Latina. Considerada una obra esencial del modernismo, La vorágine trasciende su valor literario para convertirse en una feroz crítica social sobre las injusticias, la explotación de los recursos naturales y el abandono estatal, temas que, lamentablemente, siguen siendo vigentes en muchas regiones del país y del mundo.

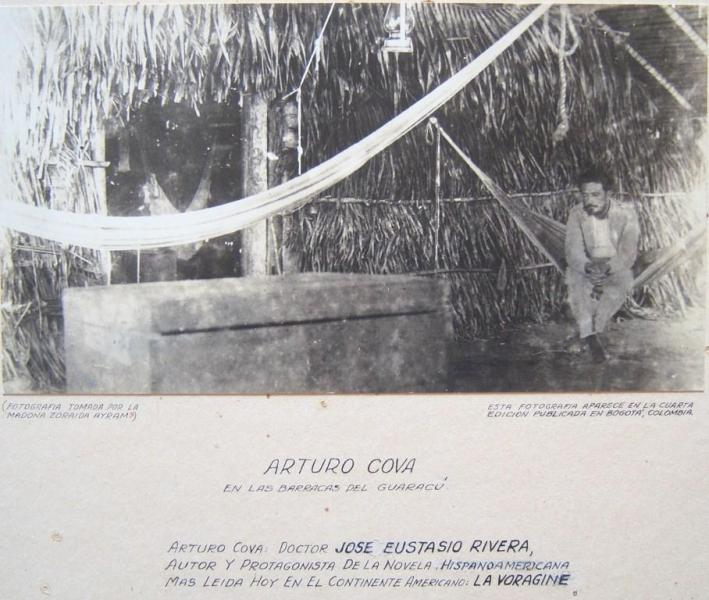

La obra narra la historia de Arturo Cova, un humilde poeta que huye de una Bogotá corrupta y se adentra en la selva amazónica en busca de su amada Alicia. Sin embargo, lo que encuentra es un mundo marcado por la violencia, la explotación y la deshumanización, donde los habitantes quedan atrapados en un ciclo de miseria y muerte. Rivera utiliza la selva no solo como un escenario geográfico, sino como un símbolo de la descomposición moral y social que acecha a los personajes, mostrando una sociedad sin ley ni compasión. La selva representa la ley implacable de la naturaleza, que devora a los seres humanos con su voracidad, mientras refleja la indiferencia de un Estado ausente que no protege a los más vulnerables.

Uno de los aspectos más poderosos de La vorágine es el proceso de desintegración humana que viven los personajes. A medida que Arturo Cova y sus compañeros se adentran en la selva, pierden su identidad y humanidad. La violencia de la naturaleza y la brutalidad del sistema de explotación cauchera actúan como fuerzas destructivas que despojan a los hombres de todo vestigio de dignidad. Los trabajadores, sometidos a condiciones de vida inhumanas, se ven reducidos a meros cuerpos al servicio de un sistema que los despoja tanto de su trabajo como de su espíritu. Este proceso refleja la indiferencia estatal frente a la explotación de los más desfavorecidos, un abandono que sigue vigente en Colombia en la actualidad, donde las comunidades indígenas y campesinas continúan sufriendo el despojo de sus tierras y recursos por parte de grupos armados y empresas multinacionales.

Otro tema central que Rivera explora es la dicotomía entre civilización y barbarie, una constante en la literatura latinoamericana. En la novela, la ciudad de Bogotá representa la civilización, pero no una civilización de progreso y justicia, sino una marcada por la corrupción, la desigualdad y la decadencia. Arturo huye de esta ciudad, de un sistema judicial inoperante y corrupto, en busca de un mundo más auténtico, solo para encontrar que la selva, lejos de ofrecerle redención, lo atrapa en un sistema aún más brutal y despiadado. Esta tensión entre civilización y barbarie invita a reflexionar sobre qué tipo de orden prevalece en la sociedad, y si la supuesta civilización realmente ofrece justicia y equidad, o si, al igual que la barbarie, esconde sus propios horrores bajo una fachada de orden.

La escritura también juega un papel fundamental en la novela. En La vorágine, la palabra escrita no solo funciona como un medio de comunicación, sino como una herramienta de control y opresión. En la ciudad, las leyes son escritas, pero se utilizan como mecanismos para perpetuar las injusticias, favoreciendo a los poderosos y dejando desprotegidos a los más débiles. En la selva, la escritura también tiene peso, pero en lugar de representar la justicia, se convierte en un medio para regular y perpetuar el sistema de explotación de los caucheros. En este contexto, la palabra escrita se convierte en un instrumento de opresión que mantiene a los trabajadores bajo su control.

Además de la estructura narrativa, el estilo de Rivera también experimenta una transformación a lo largo de la obra. Al principio, la novela presenta un tono bucólico y modernista, influenciado por la narrativa de la época. Sin embargo, conforme los personajes se sumergen en la selva, el estilo se vuelve más caótico y febril, reflejando la descomposición física y moral de los protagonistas. Este cambio estilístico no solo marca la transición de la trama, sino que intensifica el sentimiento de desesperación y fatalidad que impregna toda la obra.

Aunque La vorágine fue publicada en 1924, las problemáticas que Rivera abordó siguen siendo relevantes en la Colombia contemporánea. La explotación de los recursos naturales, la marginación de las comunidades indígenas y la ausencia del Estado en vastas regiones del país continúan siendo temas candentes. Un claro paralelismo con la realidad actual es la minería ilegal, que, al igual que la explotación cauchera descrita en la novela, es una práctica llevada a cabo por grandes monopolios y grupos criminales que arrasan con los recursos naturales, destruyen el medio ambiente y desplazan a las comunidades que habitan esos territorios.

El caso de las comunidades indígenas es especialmente alarmante. En la novela, los pueblos indígenas son forzados a trabajar en condiciones inhumanas, despojados de sus tierras ancestrales y sometidos a una explotación brutal. Hoy, la situación no ha cambiado mucho. Pueblos como los Jiw, Nükak, Wayúu y U’wa siguen siendo víctimas de desplazamientos forzados y explotación por parte de empresas que buscan extraer recursos de sus territorios, ya sea mediante minería ilegal o a través de otros megaproyectos extractivos. La falta de intervención estatal para proteger a estas comunidades es una constante, y las mismas dinámicas de despojo que Rivera describió en su obra siguen presentes.

La persistencia de este patrón de explotación, denunciado por Rivera hace un siglo, es alarmante. En La vorágine, el Estado aparece como una ficción, una entidad ausente que no ejerce su rol de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Los personajes se encuentran a merced de los caucheros sin ninguna intervención de las autoridades, y hoy, en muchas regiones de Colombia, la situación sigue siendo la misma. Para las comunidades indígenas y rurales, el Estado es igualmente inexistente. Carecen de acceso a servicios básicos y viven bajo la amenaza constante de grupos armados y actores empresariales que buscan apoderarse de sus tierras.

La relación entre el capital y la naturaleza, un tema central en La vorágine, sigue siendo una de las principales tensiones en Colombia y en muchos países en desarrollo. La selva, en su brutalidad, simboliza la naturaleza, mientras que los intereses caucheros representan el capital que busca explotar ese territorio a toda costa. Este conflicto, entre la preservación de la naturaleza y la explotación capitalista, sigue siendo uno de los principales motores de la destrucción ecológica, con la deforestación, la contaminación de los ríos y la pérdida de biodiversidad como consecuencias inmediatas.

La célebre frase «¡Los devoró la selva!» resume el destino de los personajes y, en muchos sentidos, el destino de Colombia. La naturaleza, con su implacable poder, acaba por consumir a aquellos que intentan dominarla, y al mismo tiempo refleja el destino de un país atrapado entre la promesa de progreso y el abuso de sus recursos naturales. La vorágine, al igual que la realidad colombiana, nos recuerda que la lucha entre el capital y la naturaleza, la justicia y la explotación, es una batalla sin fin.

A cien años de su publicación, La vorágine sigue siendo más que una obra literaria. Es un espejo de las realidades sociales, políticas y económicas que aún enfrentan muchos países de América Latina. Su mensaje sigue siendo un llamado a la reflexión sobre las injusticias que persisten en nuestras sociedades y la urgente necesidad de cambio. La novela de Rivera no solo refleja el pasado, sino que, tristemente, anticipa un futuro que no tardará en llegar.